はじめに

こんにちは!

最近、いい靴がないか探し回っている、BFTの一三です。

以前、社会人1年目女子の「【VR】ゼロから始めるVR体験!」と題してOculus Quest 2の体験記をご紹介しました。

こちらの記事では、Oculus Quest 2のレビューに重きを置きましたので、本稿ではVRとは何かというところからVRの歴史、VRの活用などについて皆さんにお伝えしたいと思います。この記事を読んだ皆さんに少しでもVRの面白さが伝わると嬉しいです。

VRについておさらい

そもそもVRとは

まず、そもそもVRとは何かご存じでしょうか。一旦おさらいしておきましょう。

VR(バーチャル・リアリティ 英: virtual reality)とは、コンピュータによって作り出された世界である人工環境やサイバースペースを現実として認識させる技術です。

日本語では「人工現実感」あるいは「仮想現実」と訳されることが多く、「仮想現実」という表現にはなじみがある人も多いと思います。VRの技術を構成する要素には、コンピュータ科学、ロボティクス、通信、計測工学と制御工学、芸術や認知科学などが含まれます。

VRを楽しむためのデバイス

現在、日本では様々なVRデバイスが発売されています。例としては、PCに対応しているOculus Riftやスマホに対応したOculus Go、Nintendo Switchに対応したNintendo Labo Toy-Con 04:VR Kit、PlayStation 4に対応したPlayStation VRが挙げられます。

VRの歴史

VRの歴史は意外と浅くありません。バーチャル・リアリティのコンセプトの先駆けとなったゴーグル型のVRシステムが登場した短編小説「Pygmalion's Spectacles」が著されたのは1935年(!)です。

驚かれた方も多いのではないでしょうか。今から80年以上も前に、すでにVRのコンセプトは、もう考えられていたのです。その後、1990年代初頭に第1次VRブームが起こると、日本でもジョイポリスにVRゲームが設置されたり、開発が進められていたVRを使用したゲームや今後のゲーム業界についてNHKの番組内で紹介されたりしました。

しかし、第1次VRブームは後述する原因で商用化が進みませんでした。その後、2010年代初頭の第2次VRブームが起きたことで商用化が進んだ形になりました。

VRの問題点

一方、VRには問題点があるのも事実です。大きく分けて、以下の2つが挙げられます。

- 健康リスク

幼少期は目の筋肉や視力が発達途中であるため、VRの使用による悪影響が大人よりも大きくなりやすいとされています。

実際、10歳未満の子供がVRデバイスを利用して斜視になった症例が、過去に1件報告されています。このような症例と医学的見地に基づき、VRデバイスの多くには対象年齢が設定されています。 - VR酔い

VR酔いは、VR環境にさらされることで乗り物酔いに似た症状が引き起こされる時に生じます。開発側も不快感を軽減するために、視点の移動速度やゲーム内の重力を調整するなどの対策をしていますが、VR酔いがなぜ起こるのか完全に解明されてはいません。

上述した2つの問題点を懸念する声があることや値段が高くコンテンツが少ない等の理由で、VRの普及は道半ばというのが現状です。

また、調査会社がVRヘッドセットの購入を考えていない理由を調査したところ「単純に興味がない」が53%を占めたことを考えると、そもそもVRへの関心が低いこともVRの普及を妨げる要因の1つになっています。

最先端のVR活用例

前述したようにVRの歴史でもVRゲームの開発などが大きなウェイトを占めてきたことから、「VR=ゲーム」といったイメージを浮かべる方も多いかもしれません。しかし、現在ではVRの活用はゲームに留まらなくなってきています。

今回は、そんな例を紹介します。

社員研修

社員研修に、VRを活用する企業が登場しています。代表例は、ファミリーマートです。以下の記事では、ファミリーマートが社員研修にVRを活用して、店舗オペレーション習得に要する教育時間削減を実現したことが紹介されています。

興味のある方は、是非ご覧ください。

VRSNS

VRの活用の1つに、VRSNSが挙げられます。VRSNSとは、その名の通りVR上のSNSです。今回は、日本でも利用可能かつ著名なVRChatとCluster、そしてVirtualCastの3つを紹介します。

- VRChat

VRChatは、いわずとしれたVRSNSの覇者で、利用者が最も多いです。アバターもワールド(場所)もフルカスタムすることが可能なので、自由度が非常に高いというのが大きな特徴です。人が多いことと相まって利用の仕方も多種多様です。

・VRで踊り狂う

・VRのSNSとして使う

・エモ景色めぐりができる

・恋人のような関係を作る

・いろんなイベントに参加する

・publicで一期一会の出会いをする

・友人とゲームで遊び、あげく寝る

・居酒屋のような雰囲気でVR飲みをする

・定期開催のガールズボイスバー(?)や男装喫茶にも行く

・かわいい・かっこいい・現実ではありえない姿の人々に囲まれる

・海外の人と交流することで一種の混沌を味わう、仲良くなって言葉を学ぶ

VRという環境における「新しい体験」のほとんどは、ここで味わえると言っても過言ではありません。また、自由度が非常に高いので、VRChat内のワールドとして作れるVRゲームが多岐にわたるのも特徴の1つです。

例として、サッカーの変形ゲームのような球技(ペコペコバトル・溶岩ボール等)から同人ボードゲーム、カードゲーム、進行役が自動の人狼、TRPG、囲碁将棋麻雀、ホラーゲーム、謎解きゲーム、等身大RPG、等身大ボンバーマン他クローンゲーム、その他オリジナルゲーム等多岐にわたり実に様々なものがあります。

そして、全体人口が多いことと同時に一部屋(インスタンス)への同時存在可能人口が多いのも大きな特徴です。それ故に、他のVRSNSとは一段違った賑やかさと活気を感じることが出来ます。

現在、VRChatを日々のコミュニケーションだけではなく、ビジネス的な用途でも活用するケースが増えています。以下の記事は、VRChat上で企業採用面接を行った企業について取り上げていますので、興味を持った方は是非ご覧ください。

- Cluster

Clusterは、VRChatと比べると後発のVRSNSになります。その理由には「ライブ等を開催する場所」から「バーチャルSNS」という位置づけに転換したという経緯も関係しています。Clusterで実際に行われたイベントの例に、就職フェアがあります。

Clusterの特徴は、スマートフォンからアクセス可能であり、手軽に利用できることです。また、テキストチャットが標準で使えるところも特徴の1つです。声を出すのが苦手な日本人には、ありがたいと感じる人も多いと思います。元々ライブやイベント用であるためか、ローカルファイルをワールド全員に見せる手段が充実しているのも特徴です。 - VirtualCast

VirtualCastは、VRライブ・コミュニケーションサービスという属性にあたり、配信に特化していて外部連携が他のVRSNSと比べて容易であることが特徴の1つです。

また、ニコニコ動画を運営しているKADOKAWA株式会社のグループ内の学校法人であるN高等学校とS高等学校が、こちらによる開発・協力のもと、最新のVR技術とデバイスを活用した体験型の学びができるコースを2021年4月から開始することでも話題になりました。

こちらのコースでは、最新VRデバイスのOculus Quest 2に対応した実用的なVR学習プラットフォームが提供されるとのことです。Oculus Quest 2については、冒頭に紹介した記事で詳しく説明していますので、是非チェックしてみてください。

終わりに

今回は、VRの世界について解説してみました。この記事を読んだ皆さんに少しでもVRの面白さが伝わっていると幸いです。

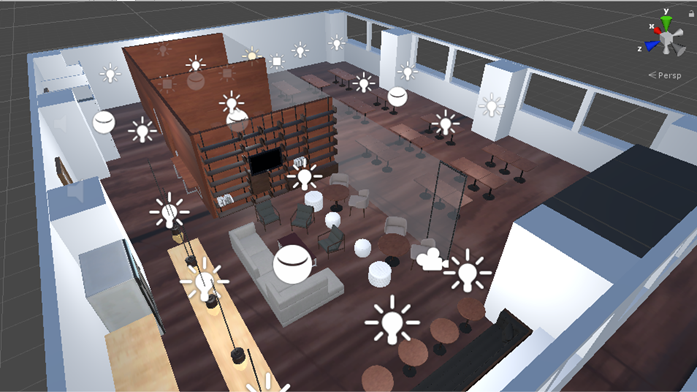

現状、まだまだVRの普及は道半ばと言わざるを得ません。しかし、今後VRに関する技術が進歩すればするほど、より皆さんの身近なものになると筆者は考えています。また、今回の記事を書くにあたって、自社オフィスをVRのワールドとしてVRChatとCluster上のインスタンスに作ってみました。

詳しくは次回以降の記事で触れますので、気になった方は是非ご覧ください。

この記事を最後まで読んでくださった皆さんにはVRにハマって時代を先取りしていただきたいと願って、この記事を締めます。ありがとうございました。